紫砂壶的诞生是一个融合了艺术、工艺与文化的漫长过程。从一块原始的紫砂泥到一把精美的紫砂壶,这背后凝聚着匠人的心血与智慧。接下来,让我们一起沉浸式体验紫砂壶的制壶工序。

选料与风化 一切始于紫砂泥。紫砂泥是宜兴地区特有的矿产资源,主要分为朱砂泥、紫泥和团山泥三种。这些泥料经过开采后被称为“生料”。为了让泥料更加适合制作,需要进行至少三个月以上的自然风化,这个阶段的泥料就称为“熟料”。随后,将熟料去除杂质并粉碎,通过筛过滤调整泥料的粗细程度,这一过程也叫“过目”。不同历史时期的目数标准有所不同,现代制壶通常控制在60目左右,以确保泥料既细腻又不失颗粒感。

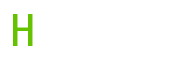

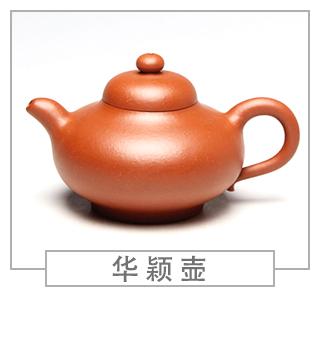

制作成型 当泥料准备完毕后,就进入到了制作环节。紫砂壶的成型方法主要有两种:打身筒和镶身筒。

1. 打身筒 这种方法适用于圆形器皿。工匠会先将泥料擀成一定宽度、厚度的泥条,再围成一个圆筒状,并用木拍子轻轻拍打,逐渐塑造成壶身的基本形状。这种手法要求匠人对力度和形态有极高的掌控能力,稍有偏差就可能影响整个壶的比例和谐。

2. 镶身筒 对于方型或其他复杂形状的紫砂壶,则采用镶身筒的方法。工匠会把泥片按照设计好的尺寸裁切好,然后用脂泥将它们拼接在一起,形成壶身。这种方法难度更高,因为它不仅考验匠人的手艺,还需要对结构美学有深刻的理解。

除此之外,壶嘴、壶把以及壶盖等部件也需要单独制作,并与壶身完美契合。每一步都需要精心打磨,以保证整体的协调性和实用性。

细节修整 成型后的紫砂壶毛坯还需要经过细致的修整。匠人会用各种专用工具对壶身表面进行刮平修正,使器形结构更加严谨,轮廓线条分明得体。同时,壶内壁也可能留下独特的“节腠”特征,这是手工制作的一大标志。

焙烧定型 有了造型生动的毛坯后,下一步就是焙烧。在烧制之前,壶坯必须经过充分的阴干,待完全干燥后再装入匣钵中送入窑炉。匣钵是一种耐火材料制成的小盒子,可以有效防止壶坯变形或受到污染。紫砂壶的焙烧温度一般在1000℃至1250℃之间,根据泥料的不同会有细微变化。经过高温烧制,原本柔软的泥料变成了坚硬而富有美感的陶器。

艺术装饰 最后,一些紫砂壶还会加入艺术装饰,如刻绘、绞泥、镶嵌等工艺。这些装饰不仅是视觉上的享受,更承载了深厚的文化内涵。例如,篆刻诗词书画的作品往往能够体现出作者的艺术修养和审美情趣。

总结 从选料到成品,紫砂壶的诞生经历了多个繁复的工序,每一个步骤都离不开匠人的专注与匠心。正因如此,每一把紫砂壶都是独一无二的艺术品。当你端起一把紫砂壶时,其实也是在感受一段跨越时空的手工传承之旅。如果你能亲身体验一次制壶过程,相信会对这门古老技艺产生更深的敬意。

转载请注明:紫砂壶专业知识分享 » 茶与紫砂 » 紫砂壶是如何诞生的?全程沉浸式体验制壶工序

壶涂大侠【紫砂鉴定评估专家】

江苏宜兴人,头条专业认证收藏家也是紫砂文玩类鉴定评估专家;

服务壶友15000+,链接制壶人5000+;可帮忙看壶,可帮忙挑壶、找人;