民国之后,紫砂壶产业经历了一个由盛转衰,再到复苏与发展的复杂过程。这一过程中,紫砂壶产业不仅受到了战乱、经济环境以及社会变革的影响,也因众多杰出艺人的努力和创新而得以延续和发展。

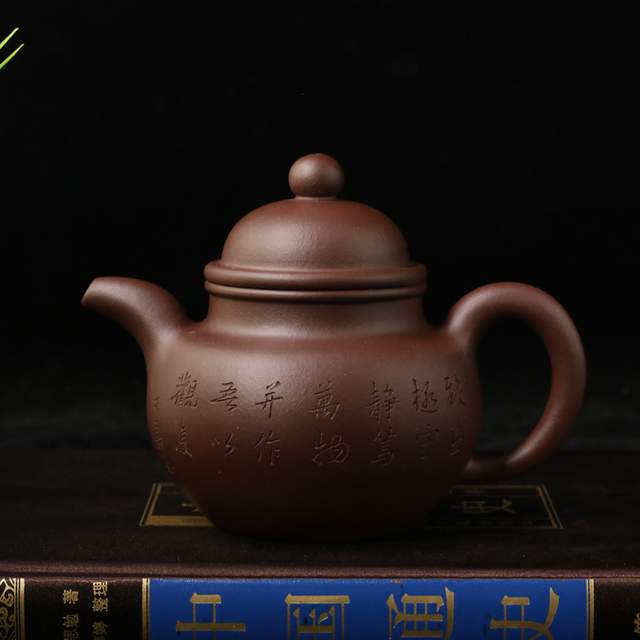

民国初期,随着社会的相对安定,紫砂壶产业迎来了短暂的复兴。一批制壶名手如程寿珍、范大生、李宝珍等崭露头角,他们技艺精湛且各有绝活,一扫晚清时期的颓势。此时,紫砂商号层出不穷,像利永陶业公司、吴德盛陶业公司等都是当时的佼佼者。这些商号不仅在国内市场销售紫砂壶,还将其远销至日本、东南亚乃至欧美地区。这使得紫砂壶在国际市场上的知名度大大提高。

然而,好景不长,1937年抗日战争的爆发让紫砂壶产业再次陷入低谷。战争带来的破坏导致宜兴紫砂业急剧衰退,窑场数量锐减,从业人员大幅下降。据记载,抗日战争时期,丁山、蜀山窑区的厂房和民房被毁者达六百多间,被毁窑数十座。每年曾以百万件紫砂壶供给全国和远销世界各地的蜀山窑场,那时全年所烧紫砂茶壶不满千把。到20世纪40年代初期,紫砂壶生产虽有少许恢复,但产量仍不及战前的一半。

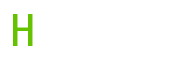

抗战胜利后,紧接着的解放战争又给紫砂壶产业带来了新的挑战。直到1949年新中国成立,紫砂行业才开始逐步复苏。政府找到了那些散落各地的紫砂艺人,重新组织起来,成立了宜兴紫砂工艺厂。这为紫砂壶的生产提供了稳定的环境和条件。此后的几十年里,紫砂壶产业逐渐恢复并发展,不仅精品与日俱增,还发展了书画雕刻和古今人物的紫砂雕塑作品。

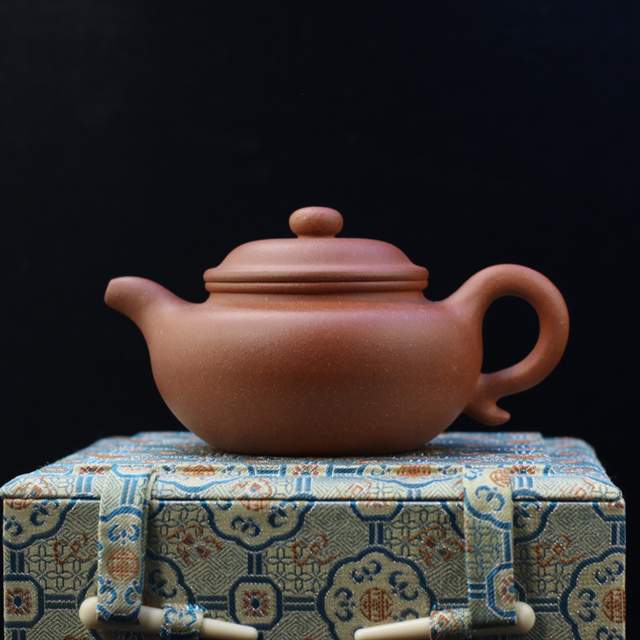

进入20世纪70年代,紫砂壶的外销市场不断恢复,使其获得了空前的发展时机。这一时期,紫砂壶的生产出现了新的艺术高峰,涌现出众多紫砂大师,引起了人们对紫砂壶的兴趣,在港台、东南亚地区都出现了紫砂收藏热。到了80年代,随着西方先进艺术观念的引入,紫砂艺人开拓了紫砂艺术的新天地。一批具有较高文化水平和艺术造诣的艺术家,在绘画、文学、金石学家们的指导下,将紫砂艺术推向了新的高度。

从民国初期的繁荣,到抗战时期的萧条,再到新中国成立后的缓慢复苏和快速发展,紫砂壶产业经历了多次起伏。尽管如此,紫砂壶作为中国传统文化的重要组成部分,始终保持着其独特的魅力和价值。正是由于历代紫砂艺人的不懈努力和创新精神,紫砂壶才能够在历史的长河中不断传承与发展。

这让我想到,紫砂壶不仅仅是一种实用器物,更是承载着丰富文化内涵的艺术品。它的发展历程反映了中国社会的变迁,同时也展现了中华文化的顽强生命力。转载请注明:紫砂壶专业知识分享 » 茶与紫砂 » 民国之后紫砂壶产业经历了怎样的变化?

壶涂大侠【紫砂鉴定评估专家】

江苏宜兴人,头条专业认证收藏家也是紫砂文玩类鉴定评估专家;

服务壶友15000+,链接制壶人5000+;可帮忙看壶,可帮忙挑壶、找人;