本山绿泥,这个看似平常的名称,近来却很受争议。它来源于宜兴丁蜀镇的本山矿区,指产自该地区的一种稀有绿泥矿料。这种矿料因其产地而被命名为“本山绿泥”,可见古人直接用产地为泥料命名的惯例。

在我第一次接触“本山绿泥”这个称谓时,也对其产生了好奇——既然是以产地命名,为何不叫“宜兴绿泥”,而要冠以“本山”二字呢?其中是否蕴含着某种特殊的含义?于是带着这个疑问,我翻阅资料,询问老师傅,逐渐对本山绿泥有了更深入的了解。

据说,“本山绿泥”一名最早见于20年前的一本紫砂刊物中。当时,我也对这个让人生疑的名字充满好奇,特意请教了厂里的师傅。他告诉我,本山绿泥就是段泥。这启发了我:原来,在本山绿泥这一称谓出现之前,已有“段泥”的称呼。段泥中的绿泥部分多,便被单独取出炼制,并赋予一个新的名字“本山绿泥”,来区别于原先的段泥。

在本山绿泥这一术语刚刚出现的早期,绝大多数制泥工匠和市场对它还比较生疏。它仅仅流通于极小一部分壶匠人之间。直到近20年,随着本山绿泥壶的价格飙升,它才真正进入大众视野。本山绿泥壶一时之间成为收藏家们竞相追逐的对象,本山绿泥这一名称也变得家喻户晓。

根据统计,在本山主要的紫泥矿区,例如四号矿区,从1972年到1987年的紫泥开采量近7万吨,而相应的绿泥开采量仅为9吨,可见其稀少程度。正因为如此,本山绿泥制成的壶物价格高昂,成为许多收藏家梦寐以求的珍品。

从地质学角度看,本山绿泥与紫泥为共生矿,主要产于包含紫泥矿层的本山段中。它们一般夹杂分布,需经过精心分选提炼才能取得纯净的本山绿泥。所以准确地说,本山绿泥是本山段中绿泥成分的精华。壶友所说“本山绿泥即段泥”的说法也有其理据所在。

本山绿泥并非单一的矿物,根据成分和性质的不同,可分为两大类:

第一类本山绿泥产自紫泥层之下的黄石层中。这类绿泥沙多泥少,韧性较差,制作大品时稳定性强,但用于制泥时手感欠佳,需要加入紫泥或红泥来提高其韧性。这类本山绿泥可以在1-5号温度进行烧制,最高可至6号,即1250°C,它的分界点在2号5和3号之间,高低温烧会使泥料性质发生很大变化,低温时可能会吐黑或开裂。

第二类本山绿泥产自紫泥层中或紫泥层与其他泥层之间,砂质较轻,具有很好的韧性和细腻的泥质。无论40目还是60目,烧制后表面都很光滑。这类本绿只能在1-1号5温度烧制,超过1号5容易起泡,收缩率与朱泥相近,透气性较差,较适合泡高香型茶叶。

由于原矿极为稀少,市面上真正的本山绿泥十分罕见,大多数所谓“本山绿泥”都属于杂拼料。所以购买本山绿泥壶时,市场上也出现了一些造假手法:

1. 在白泥中添加氧化铬,通过调色来冒充本山绿泥。这类仿制泥料色调较重,稍有不慎就会出现色差。

2. 直接拿段泥来充当本山绿泥出售。由于段泥本身含有绿泥成分,经过烧制后与本山绿泥较难区分。这需要从细节如色泽、泥质等方面进行判断。

3. 把一些黄段泥标榜为本山绿泥来销售。这也较难识别。

4. 使用一些古老年份的段泥,借助其“历史感”,来增加价值和可信度。这种做法最缺乏诚信可言。

针对本山绿泥假冒现象,建议购买者提高警惕,多问多看谨慎入手,避免盲目购买。真正的本山绿泥非常稀有,价格也较为昂贵,低价本山绿泥多有问题。此外,也不要过于强调泥料,要充分关注壶的造型、工艺等方面,以免被喜欢讲故事的商家迷惑。

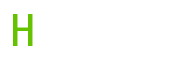

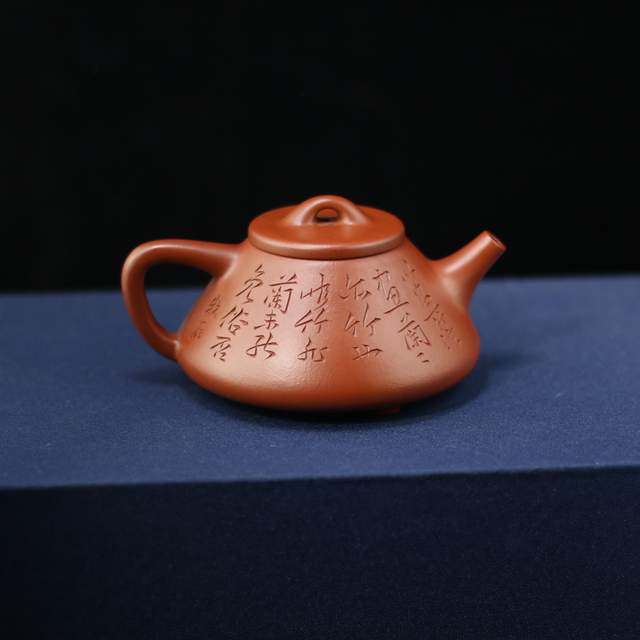

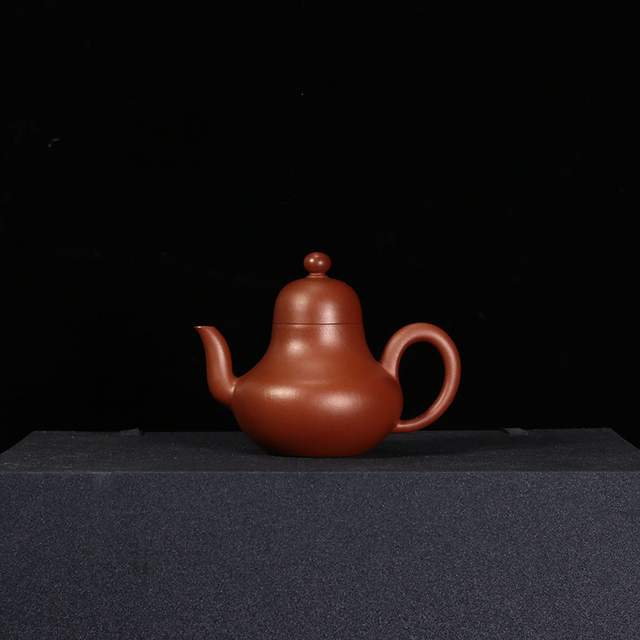

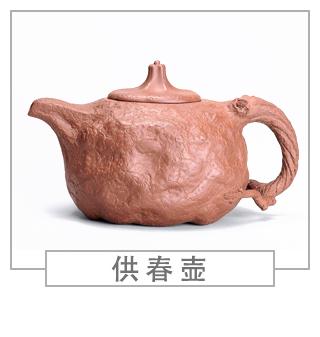

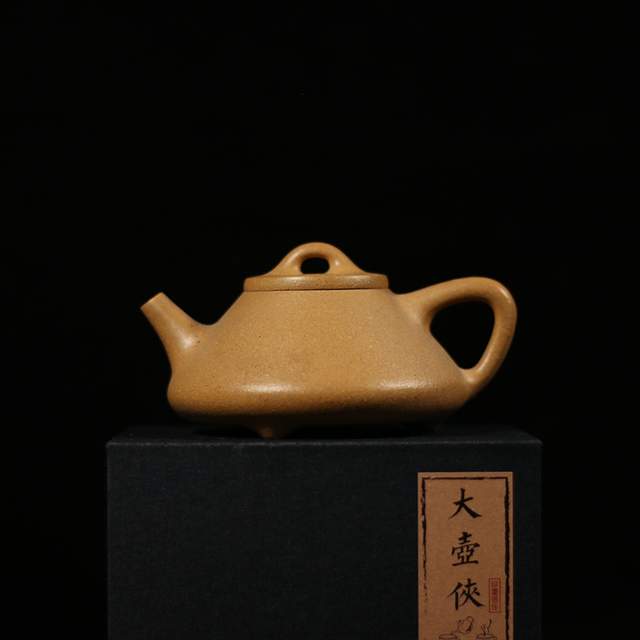

【温馨提示】本文中的配图为手工紫砂壶,敬请鉴赏!

转载请注明:紫砂壶专业知识分享 » 紫砂泥料 » 紫砂泥料详解,本山绿泥的由来以及它为何受到如此大的争议?

壶涂大侠【紫砂鉴定评估专家】

江苏宜兴人,头条专业认证收藏家也是紫砂文玩类鉴定评估专家;

服务壶友15000+,链接制壶人5000+;可帮忙看壶,可帮忙挑壶、找人;