紫砂壶作为一种独特的茶具,其历史可以追溯至明代。尽管在宋代已有类似陶器的出现,但真正意义上的紫砂壶却是在明代才开始流行并成为时尚。那么,为什么紫砂壶会从明代才开始呢?这背后有着复杂的社会、文化和技术原因。

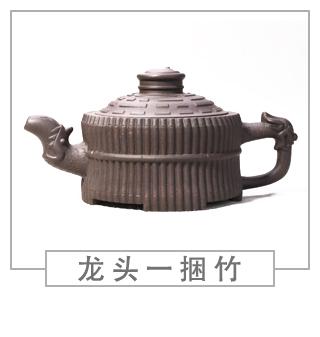

从技术角度来看,紫砂壶的制作需要特殊的泥料和精湛的工艺。宜兴地区的紫砂泥是一种含铁量较高的特殊陶土,具有良好的可塑性和透气性。然而,这种泥料的开采和加工技术在明代才得到了充分的发展。根据文献记载,《阳羡茗壶系》一书中提到紫砂壶的创始者是金沙寺僧,而正始者则是供春(龚春),他们都是明代的人物。这意味着,在明代之前,虽然可能存在类似的陶器,但真正意义上的紫砂壶尚未形成。

进一步说,明代的社会经济环境也为紫砂壶的发展提供了有利条件。随着商品经济的发展,人们的消费观念发生了变化,对于生活用品的要求也越来越高。特别是在文人阶层中,饮茶逐渐成为一种文化活动,对茶具的选择也更加讲究。《阳羡茗壶系》中提到:“近百年中,壶黜银锡及闽豫瓷,而尚宜兴陶。”这说明,在明代,紫砂壶逐渐取代了其他材质的茶具,成为人们的新宠。

这里还有一个重要的点,即泡茶法的普及对紫砂壶的兴起起到了推动作用。在明代以前,茶叶大多制成团状,饮用时需要先将茶团打碎,再用水煮沸后饮其汤。到了明代,散茶的兴起使得泡茶法逐渐普及,这就要求有一种专门用于泡茶的器具。而紫砂壶因其良好的透气性和保温性能,恰好满足了这一需求。文徵明《品茶图》中的紫砂壶,显然是用来泡茶的。因此,可以说泡茶法的提倡与普及,直接促成了以泡茶为主的紫砂茗壶的出现。

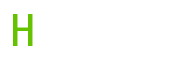

明代的文化氛围也为紫砂壶的艺术化发展创造了条件。明代是一个文化艺术繁荣的时代,许多文人墨客参与到了紫砂壶的设计和制作中,赋予了紫砂壶更多的文化内涵和人文气息。例如,制壶名家时大彬的作品就深受文人喜爱,他的壶形简洁古朴,比例协调,泥质颗粒较粗,展现出“不务妍媚而朴雅坚粟”的特点。同时,紫砂壶的造型也开始多样化,出现了筋纹形、自然形、几何形等多种样式,这些都反映了当时社会对美的追求。

值得注意的是,紫砂壶的传播和发展还离不开商业贸易的推动。明代后期,随着对外贸易的扩大,紫砂壶不仅在国内市场受到欢迎,还远销海外。据记载,明末宜兴紫砂器由葡萄牙商人运至欧洲,被称为中国的“红色瓷器”、“朱砂瓷”,成为欧洲市场的热销产品。这种国际化的交流反过来又促进了紫砂壶技艺的进步和创新。

紫砂壶之所以从明代才开始,是因为它依赖于特定的技术条件、社会环境和文化氛围。紫砂壶的诞生不仅是宜兴地区传统制陶技术的结晶,更是明代社会经济发展和文化交流的结果。正是这些因素共同作用,才使得紫砂壶能够从普通的茶具演变为一件兼具实用价值和艺术价值的文化瑰宝。

转载请注明:紫砂壶专业知识分享 » 茶与紫砂 » 为什么紫砂壶是从明代才开始的?

壶涂大侠【紫砂鉴定评估专家】

江苏宜兴人,头条专业认证收藏家也是紫砂文玩类鉴定评估专家;

服务壶友15000+,链接制壶人5000+;可帮忙看壶,可帮忙挑壶、找人;